出産費用の自己負担無償化

工藤 高 [(株)MMオフィス 代表取締役]

■自己負担無償化に向けた議論の整理

厚生労働省の人口動態統計による2024年に生まれた日本人の子どもは68万6061人(前年比5.7%減)で過去最少だった。合計特殊出生率(1人の女性が生涯に生む子ども数)も1.15(前年比0.05ポイント低下)と過去最低になっている。国の23年の推計では68万人台になるのは39年のはずだったが、現実は15年も早くなってしまった。この予想よりも早い少子化に日本中に衝撃が走った。

これから18歳人口が大きく減っていく中で、診療報酬改定で十分な給与原資が確保できないと、看護師やメディカルスタッフ(コメディカル)を目指す人材が少なくなってしまう。終戦直後の第1次ベビーブームの1948年に生まれた「団塊の世代」が18歳になった1966年度は249万人だったが、2024年は106.3万人となった。18年後には68万人台しかいないわけだ。

病院では一般企業と就職戦線で重なる事務職員の人材確保難はすでに始まっている。弊社クライアントも例年は2〜3名ほど定期的に安定確保できていた4大新卒者が「応募すらない」と嘆いていた。なんとか2月末に2名に内定を出したが、1名には「給与の低さ」を理由に断られている。また、定期的に採用できていた医療事務系専門学校も定員割れ等で医療事務科募集停止や閉校も多くなっており、事務職員採用困難に拍車をかけている。筆者も複数の大学や専門学校での非常勤講師を通算20年ほどやってきたが、当時から学校側が危惧していた18歳人口減による学校経営危機が到来した。先日も京都の伝統ある女子大学が新規学生募集を停止すると発表した。

■正常分娩は健康保険の適用という「現物給付」ではない

出産については次回26年度改定に向けて正常分娩の保険適用が議論されている。政府の「こども未来戦略」で「26年を目処に、出産費用(正常分娩)の保険導入を含め、出産に関する支援等のさらなる強化について検討を進める」とされたことを踏まえ、岸田文雄前首相が掲げた「異次元の少子化対策」の一環である。

現在は「妊娠・出産は病気やケガではない」という理由で、正常分娩は健康保険の適用という「現物給付」ではない。その代わりに「現金給付」である出産育児一時金(50万円)で出産費用の負担軽減が図られている。ただし、帝王切開等の「異常分娩」となった場合は病気やけがの扱いとなり、医療保険給付の「現物給付」対象となっている。

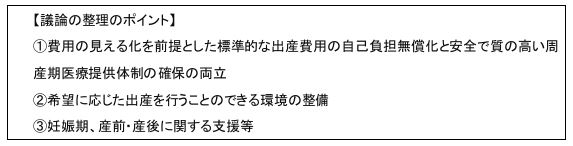

厚労省は5月14日、正常分娩の保険導入について協議してきた「妊娠・出産・産後における妊婦等の支援策等に関する検討会」がまとめた「議論の整理」を公表した。今後は社会保障審議会の医療保険部会や医療部会に引き継がれていく。

筆者は第一子が正常分娩、第二子が帝王切開だったため、「現金・現物給付」の両方を経験している。さらに病院医事課勤務時代は産婦人科病棟を担当していたため、これらの説明を患者さんや家族に行っていた。ともに30年以上前の話であり、現金給付の金額は変わったが普遍的だったお産費用に関する枠組みが大きく変わることになる。

■平均出産費用の都道府県格差は最大23.6万円

出産費用は入院料の「地域加算」を除いて全国一律の診療報酬と違い、都道府県格差がある。全国の平均出産費用は年々上昇しており、22年度48.2万円、23年度50.7万円、24年度上半期51.8万円となっている。23年度の都道府県別の正常分娩の平均出産費用は東京都が62.5万円で最も高く、最も低い熊本県38.9万円と23.6万円も差がある。

土地代や人件費が高い都市部のほうが高い傾向は当たり前だ。また、同一都道府県内でも施設間で平均出産費用に大きな差があり、手厚いアメニティやサービスがある病院では高くなる。都内には芸能人やセレブご用達のお産ブランド病院が複数あり、そこでは100万円前後になっている。ちなみに都内の「ブランド産院御三家」とは愛育病院、山王病院、聖路加病院である。

もちろん、今回は「標準的」な出産費用の自己負担無償化に向けての検討なので、高額なサービスやアメニティ部分等は室料差額等と同様に自己負担になる。ただし、「標準的」価格も地域格差があるために設定をどうするかになる。さらに保険適用である異常分娩の3割等の自己負担をどうするかという問題もある。

現在、正常分娩は産科診療所が47%を担っているが、日本産科婦人医会の「産科診療所の特別調査」では23年度の赤字施設割合は42.4%で前年の41.9%から増加している。これらの経営安定化も必要だし、産婦人科医不足地域もある。出産費用の自己負担無償化は少子化対策のインフラとして行うべきだと思う。ただし、出産時よりも、その後の育児費用や教育費用が大きいため、育児休業補償給付金や児童手当のさらなる拡充も必要になってくる。日本全体の問題である少子化を少しでも緩和させるために、社会全体で大胆な子育て支援対策が持続的に必要となるのは間違いない。

ーー

工藤 高 [(株)MMオフィス 代表取締役]

◇◇工藤高氏の掲載済コラム◇◇

◆「早期食道がんESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)入院で患者の立場から病院を見た」【2023.1.10掲載】

◆「後発医薬品メーカーに対して『10・10・10の法則』が作用」【2021.9.7掲載】