前回、拙稿では少子化対策について記した。今回は若年層の就業時間と少子化の関連性について触れるとともに、少子化と高齢化の意外な共通点についても指摘したい。

生物学的にいえば、少子化・高齢化というのは人間以外の生物では見られない非常に奇妙な現象であるという。少子化とは生殖能力が備わっているのに子供を生まない現象であり、高齢化とは生殖能力が全くなくなっているのに、なお生き続ける期間が長くなる現象である。どちらも、誰かに強いられてそうしているわけではない。こんな現象は、人間以外の生物では(絶滅前の生物など特異な場合を除いて)まずありえない。

■少子化現象の深層

前回、私は少子化の重要な一因として未婚率の上昇をあげた。その要因には2つの仮説がある。安定的に十分な収入が得られないために若者世代が結婚を延期しているとする仮説。そしてもう1つは、企業のリストラが進んだ1990年代に首尾よく安定的な収入が得られる職に就いたとしても、同年代の社員が少ないために、年功序列のピラミッドの底辺でこき使われ、結婚を考える(あるいはデートをしている)時間的余裕がないという仮説である。

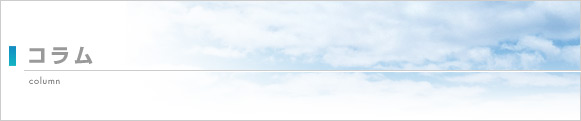

実は、この2つの仮説を裏付けるようなデータがある。図1は、15〜34歳の男女が、1年間を平均して1週間に何時間働いているか、就業時間別に人口の分布を示したものである。ここではバブル景気前夜の1985年から5年おきに2004年までのデータを図示した。一番左が、完全失業者(就業時間が0時間)。その次が休業者で就業時間はほぼ0時間だが、いくらかの給与を受け取っている可能性がある人。左から3番目より右が、従業者として仕事に従事している人。そこから先は右側に向かうほど、就業時間が長くなる。

図1をみると、時短の推進を受けて労働時間を減らした効果やバブル崩壊に伴う景気低迷の効果もあって、全体的に労働時間は短くなる傾向にある。事実、1985〜1990年には、週間就業時間が43〜48時間に属する人が最も多かったが、1995〜2004年では週間就業時間が35〜42時間に属する人が最も多くなっている。この傾向は、ほぼ毎年連続して観察される。また、人口構造の変化(団塊の世代ジュニアの就職とその後の少子化など)で15〜34歳の年齢層全体の人口が変動していることも忘れてはならない。

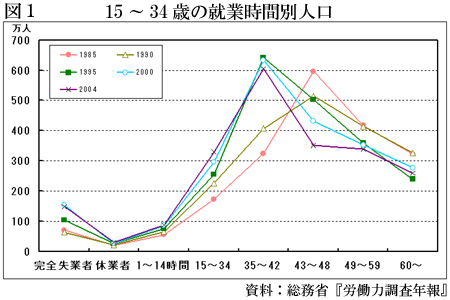

しかし、属する人が最も多い週間就業時間35〜42時間の両隣の時間層に注目してみよう。まず、右隣の週間就業時間43〜48時間の層は、一貫して人数が減少しており、中でも1995年から2004年にかけての減少が顕著である。しかし、さらにその右隣の週間就業時間49〜59時間の階級は、週間就業時間43〜48時間の層ほどには人数が減少していない。2004年には、週間就業時間49〜59時間と43〜48時間の人数はほぼ拮抗するほどになっている。これを30〜34歳の年齢階層だけで比べると、49〜59時間のほうが43〜48時間の就業時間の人より人数が多くなるという「逆転」が起きているのである。(図2参照)

逆に、ピーク(属する人が最も多い週間就業時間35〜42時間の層)の左隣、つまり週間就業時間が34時間以下の層はどうだろうか。図1において、週間就業時間15〜34時間の層は、一貫して増加している。この時間層の従業者というのは、平均的に見ると1日に5時間前後しか働いておらず、パートタイムも多く含まれていると考えられる。そう考えると、この時間層の従業者が増加しているということは、正社員の雇用を抑制し、契約社員やパートタイマーに切り替える、いわゆる非正規労働化の現象が起きていることがわかる。同じことは図2でも同様に観察される。その増加は、完全失業者の増加と負けず劣らぬほどである。

2つのデータからわかることは、若年者層において、短時間従業者の増加と多時間従業者の増加という労働時間の二極化が起きているということである。そして、そうした労働時間の二極化が、未婚率の低下をまねく一因になっているとも考えられるのである。

■少子化と高齢化の共通

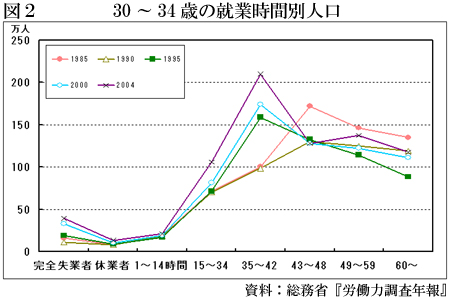

この二極化は、高齢者層においても起きている。図3は、65歳以上の就業時間別人口を、図1、図2と同様に図示したものである。この年齢層の人口は年々増加しているのだが、若年者層の現象と同じことが、1990年代後半から2004年にかけて起こっていることがわかる。つまり、週間就業時間43〜48時間の層が、1995年から2004年にかけて顕著に減少。その一方で、2004年には週間就業時間49〜59時間の層が、43〜48時間の層の人数を上回っているのである。同様に1〜14時間の従業者や休業者や完全失業者は増加傾向にある。

この現象は、同じ年齢層における所得格差の拡大をもたらす。格差は、労働環境を改善することで対応する必要はあるものの、自助努力による部分もあるから、「格差を是正せよ」と政治課題に取り上げれば済むような単純な話でもない。とはいえ、少子化と高齢化の現象のはざまで、労働時間の二極化という現象が起きているのは事実である。若年層と同様に、高齢者における労働時間の二極化が与える影響についても注意深く見守っていく必要があるだろう。

|